L’éthique, c’est le mode de conduite d’une vie.

L’éthique d’Aristote1 vise le bonheur par une activité conforme à la droite raison qui vise la sagesse, et à la vertu qui fait éviter tout excès. Le Souverain Bien est centré par le plaisir ; la règle est la juste mesure, il faut éviter toute passion. C’est une éthique du maître – être maître de soi-même – pour une société de maîtres.

Kant propose lui aussi une morale de l’action, mais en référence à la science. La physique newtonienne, qui énonce des lois universelles sans avoir besoin de l’hypothèse de Dieu, désoriente son époque. D’où l’impératif catégorique kantien : « Fais en sorte que la maxime de ton action puisse être prise comme universelle ». Il n’y a pas place pour l’exception qui nierait l’universalité, la loi morale s’énonce en exclusion de la particularité de nos inclinations et de ce que nous éprouvons, plaisir comme douleur.

Six ans après la parution en 1788 de la Critique de la raison pratique 2 paraît La philosophie dans le boudoir de Sade. Nouvelle maxime : « J’ai le droit de jouir de ton corps, peut me dire quiconque, et ce droit, je l’exercerai, sans qu’aucune limite m’arrête dans le caprice des exactions que j’aie le goût d’y assouvir. » Lacan lit Kant avec Sade, et surprise ! : l’impératif kantien révèle son envers : impératif de jouissance3.

Freud, dans son esquisse d’une psychologie scientifique, énonce que ce qui est visé par le sujet, c’est das Ding, la chose originelle, toujours perdue.

Lacan ajoute : « Et bien, le pas fait par Freud au niveau du principe de plaisir est de montrer qu’il n’y a pas de Souverain Bien – que le Souverain Bien qui est das Ding, qui est la mère, l’objet de l’inceste, est un bien interdit et qu’il n’y a pas d’autre bien. Tel est le fondement renversé, chez Freud, de la loi morale. » 4

La thèse de Lacan, c’est que la loi morale s’articule à la visée du réel comme tel, du réel en tant qu’il peut être le lieu de la Chose. Lacan en donne une topologie5 : « Das Ding, cet Autre préhistorique impossible à oublier, est au centre au sens qu’il est exclu. Ce lieu central, cette extériorité intime, cette extimité est la Chose6 ».

La psychanalyse mène à une révision de l’éthique. L’hypothèse freudienne de l’inconscient suppose que l’action de l’homme, qu’il soit sain ou malade, qu’elle soit normale ou morbide, a un sens caché vers lequel on peut aller. L’éthique devient le rapport de l’action au désir qui l’habite, dans son échec fondamental à le rejoindre7. Elle ne porte pas sur l’ordonnance, l’arrangement du service des biens ; elle implique la dimension de l’expérience tragique de la vie où triomphe l’être pour la mort.

Avez-vous agi conformément au désir qui vous habite ? — Question qui ne peut se soutenir que dans le contexte analytique. De quoi peut-on être coupable ? D’avoir cédé sur son désir.8 La tristesse qu’on appelle la dépression est une faute morale, une lâcheté9 quant à s’y retrouver dans l’inconscient. Lacan y oppose le gay sçavoir.

Dans l’introduction de son cours avec Éric Laurent L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique10, Jacques-Alain Miller énonce que l’irruption de la Réforme, à l’époque de Descartes, a introduit l’équivoque avec l’interprétation du message divin. Cela a mis l’Europe à feu et à sang. Et cela a provoqué une crise du savoir : Descartes nomme sa troisième méditation De Dieu qu’il existe, et c’est une mutation scientifique : Dieu n’est plus seulement l’objet d’un acte de foi, mais celui d’une démonstration adossant la solitude assiégée et précaire du cogito à un réel qui ne trompe pas.

Jacques-Alain Miller insiste en disant que le discours de la science fixe le sens du réel pour notre civilisation, et que Freud découvre l’inconscient à partir de cette fixion scientifique du réel qui a rendu possible la pratique de la psychanalyse. Mais le monde de semblants issus du discours de la science a pris le tour de la dissoudre au point qu’à la question Qu’est-ce-que le réel ?, il n’y a plus que des réponses contradictoires, inconsistantes, incertaines. Aujourd’hui, il s’agit d’une crise du réel. La civilisation, qui est un système de distribution de la jouissance à partir de semblants, est dans une impasse particulièrement patente au niveau de l’éthique. Une nouvelle éthique se cherche par la voie des comités d’éthique. C’est une pratique du bavardage qui, à la différence de la conversation analytique, n’a chance que de délivrer un rapport à un réel liquide, dans lequel le sujet se noie. L’usage des semblants est vain, inopérant, voire nocif si impasse est faite sur le réel dont il s’agit.

Une détresse organisée, envers de l’impératif catégorique benthamien de rentabilité11, concerne cliniquement, éthiquement et politiquement les psychanalystes. Le rôle du psychanalyste, c’est le rappel du réel. C’est ce que signifie Orientation vers le réel.

Bernard Porcheret

1. Aristote, Éthique à Nicomaque.

2. Kant , E., Critique de la raison pratique.

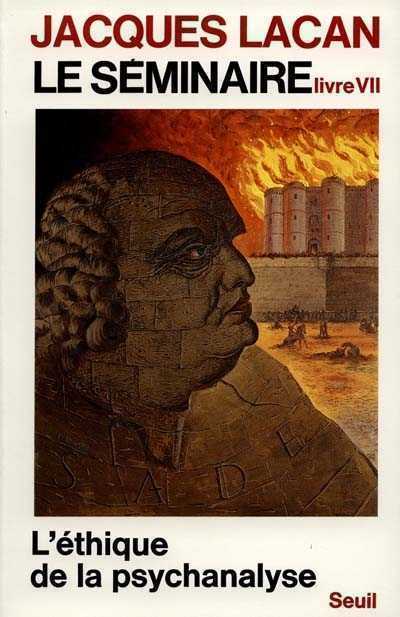

3. Lacan, J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, p. 95 sq., et notamment chapitres XV à XX ; « Kant avec Sade », Écrits.

4. J. Lacan, L’éthique de la psychanalyse, op.cit., p. 85.

5. Ibid., p. 87.

6. Ibid., p. 167.

7. Ibid., p. 361.

8. Ibid., p. 368.

9. Lacan, J., « Télévision », Autres écrits, p. 525-526.

10. J.-A. Miller & E. Laurent, «L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique», cours 1996-97, inédit.

11. Voir J.-A. Miller, « Le despotisme de l’utile. La machine panoptique de Jeremy Bentham », Ornicar ? n°3, mai 1975.

.

.

.

.

.